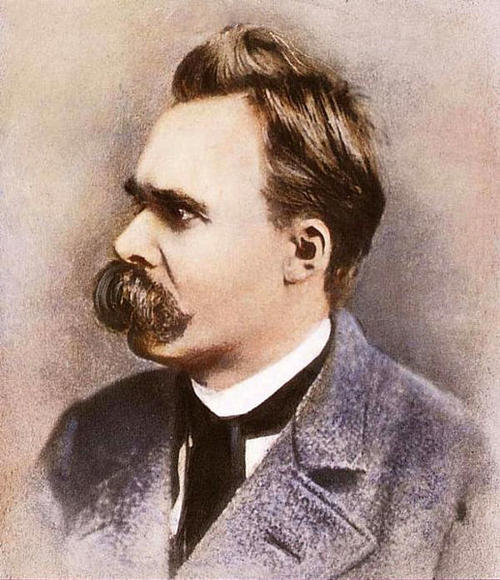

尼采

▲Nietzsche(1844—1900),德国唯意志主义哲学家。认为自然和社会进化的决定力量是意志,历史的进程就是意志实现其自身的过程。人的目的在于发挥权力,扩张自我,“超人”是历史的创造者。主要著作有《权力意志》、《悲剧的诞生》、《查拉图斯特拉如是说》等。

01、必须学会喜欢

我们对待音乐,首先必须学会把晤音乐形象和旋律,学会把它当作一种孤立和隔绝自我的生活,然后还需要良好意愿,做出努力,方能接受它。尽管它陌生怪异,他们仍然对其意境和表现方式保持忍耐,对其神奇保持慈善心态,久而久之,我们终于习惯它了,我们期望它了,缺少它时,就若有所失;于是,它也就源源不断地施展其魅力和强制,一发不可收拾,直到我们最终爱它,对它俯首贴耳,心醉神迷,乃至不知世上还有什么更美妙的事物。

我们就这样学会了喜爱音乐,对其他事物也是一样。我们总是对陌生怪异的东西保持良好的意愿、忍耐、谦逊和温和的态度,因而最终获得激赏;陌生怪异之物慢慢抛却面纱呈现新奇的、无可言状的美,这是它对我们殷勤好客的酬谢。

凡是自爱的人都是通过这样的途径学会喜爱的,舍此别无他途。人,必须学会喜爱。

02、打破愚昧

有人振振有词且顽固地鼓吹一种信念:个人本位主义是卑鄙龌龊的。这信念显然给个人本位主义造成了损害(而有利于群体本能意识),因为它抽掉了个人本位主义中良好的意识,认定它是万恶之源。

“个人主义是你一生的不幸”,几千年来就是这样对人说教的,可正如上述,这剥夺了个人主义的许多智慧、欢乐、想象力、美,而使它丑化、愚化和毒化!相反,古代哲学教导人们认识不幸的原因则完全不同,从苏格拉底起,思想家们教诲说:“你们没有思想、愚昧、按常规得过且过,从属于邻人的意见,这就是你们少有幸福和欢乐的原因了,而我们思想家才是最幸福和欢乐的。”

在此,我们姑且不论这种反愚昧的教诲是否比那种反个人主义的说教理由更充分些,然而,可以肯定的是,这教诲抽掉了愚昧意识中那自视良好的一面,这些哲人打破了愚昧。

03、何谓“认识”?

斯宾诺莎以其特有的朴实而高超的方式说:“不要嘲笑,不要哀叹,不要鄙视,而要理解!”那么,这“理解”到底与前三者——我们立即就能感知的——有何不同呢?它是嘲笑、哀叹和鄙视这些相互对抗的本能欲望所产生的结果吗?在产生一种认识之前,每一种本能都必然首先对这一事物或所发生的情况提出单方面的看法,然后,各种单方面的看法彼此斗争,从斗争中产生折中,达到平衡和各方的认同,达到公平和契约。这些本能借助这公平和契约便能保存自我,维持彼此的权利。我们只明白了这一较长过程所达到了最后和解与结论,并据此认为,所谓理解,实则为一种和解的、公平的、良好的、本质上与本能完全相反的东西,只不过是各种本能相互之间的某种关系罢了。

长久以来,人们把有意识的思考视为思考的全部。现在我们才逐渐明白,思维活动大部分都是在我们无意识、无知觉中进行的;但我们还认为,这些相互斗争的种种本能彼此是十分的敏感,并力图给对方增加痛苦。这就是思想家们往往会突然感到精疲力竭的根源所在了。不错,在我们的内心也许潜藏着英雄气概,但它绝非是斯宾诺莎所说的神圣的“永自安眠”的东西。

有意识的思考,特别是哲学家有意识的思考,其实是一种最软弱,因而也是相对最温和、最宁静的思考方式。如此看来,对于认识之特性的理解,最容易出错的就是哲学家了。

04、什么是“伟大”?

假如一个人在内心没有给自己增添巨痛的力量和意志,他如何能成就伟业呢?人能吃苦,这实在微不足道,连柔弱的妇人、乃至奴隶在这方面也有不同凡响的表现。

但是,倘若给自己增加巨痛、听见巨痛的呼号却不被巨痛和不安所毁,这样的人才堪称伟大!

【本文选编自尼采《快乐的科学》第四卷】